Экспериментальное исследование грамматического строя речи у дошкольников с общим недоразвитием речи III уровня

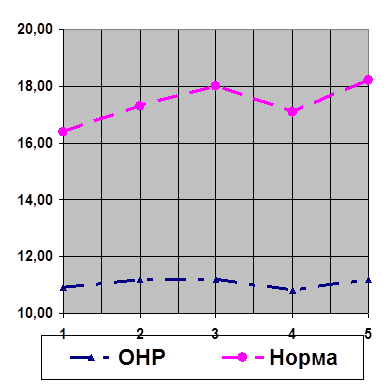

График № 1. Общий речевой профиль контрольной и экспериментальной групп по результатам констатирующего эксперимента.

II Этап - формирующий эксперимент.

По результатам констатирующего эксперимента было проведено обучение детей в течение шести месяцев с ноября 2005 года по апрель 2006 года.

В ходе проведения формирующего эксперимента мы предполагали формирование умений: согласования существительных с прилагательными и числительными в роде, числе, падеже; образования уменьшительно-ласкательной формы существительного; использование предлогов в речи. Знакомство с предлогами проводилось на материале словосочетаний и несложных фраз. На первых занятиях вводятся наиболее простые предлоги «на», «под», обозначающие место действия. Работа над предлогами проводится поэтапно. Сначала уточняется понимание детьми расположения предметов в пространстве, которые выражены предлогами «на», «под». Задание усложняется постепенно. Осознанное употребление предлогов в речи помогает вырабатывать у детей языковое чутьё и явление переноса. Речевой материал был подобран с учетом индивидуальных возможностей каждого ребенка. Реализация формирующего эксперимента была основана на методиках авторов Г.З. Шашкиной, Л.П. Зерновой, И.А. Зиминой «Логопедическая работа с дошкольниками » и авторов Р.И. Лалаевой, Н.В. Серебряковой «Формирование лексики и грамматического строя у дошкольников с общим недоразвитием речи» .

Формирование словообразования.

В процессе формирования словообразования у дошкольников с ОНР необходимо уделять основное внимание организации системы продуктивных словообразовательных моделей. Для формирования и закрепления этих моделей прежде всего уточняется связь между значением морфемы и ее знаковой формы (звучанием). Закрепление этой связи осуществляется на основе сравнения слов с одинаковой морфемой, определение общего, сходного значения слов с общей морфемой, выделение этой общей морфемы, уточнения ее значения.

Закрепление словообразовательных моделей в процессе специально подобранных упражнений является заключительным этапом работы.

Работа логопеда направлена на формирования словообразования существительных, прилагательных, глаголов. Развитие словообразования различных частей речи происходит последовательно - параллельно.

По формированию словообразования в логопедической работе можно выделить три этапа.

Первый этап- Закрепление наиболее продуктивных словообразовательных моделей. Образование уменьшительно -ласкательной формы существительных с использованием суффиксов: -к, -ик, - чик.

1.В процессе коррекционно-логопедической работы сначала закрепляется словообразование - образование уменьшительного – ласкательных форм существительных с продуктивным суффиксом - ик (с существительным мужского рода).

Речевой материал используется в следующей последовательности:

-без изменения звуковой структуры корня производного слова:

кот-котик

нож-ножик

топор-топорик

мост-мостик

двор-дворик

ковер-коврик

хвост-хвостик

-с чередованием глухих и звонких звуков в корне:

флаг-флажок

таз-тазик

клюв-клювик лоб-лобик

сад-садик

гвоздь-гвоздик

2.Работа над словообразованием проводится дальше с использованием суффикса - чик (с существительными мужского рода).

Другая информация:

Психологическая и лингвистическая характеристика

диалогической речи

Диалог - генетически исходная и наиболее развитая форма непосредственного общения («Я и собеседник»). Специфика этого взаимодействия в коммуникативном плане заключается в том, что в его основе лежит диалогическое единство: выражение мыслей и их восприятие, реакция на них, что находит отражение в ст ...

Методы и приёмы развития связной письменной

речи в старших классах на уроках чтения

Общее нарушение интеллектуальной деятельности детей с проблемами в развитии приводит к значительным затруднениям в овладении речью. Речевые нарушения у этих детей носят системный характер, т.е. нарушаются все компоненты речи: ее фонетико-фонематическая сторона, лексико-грамматический строй, связная ...

Клинико-психолого-педагогическая характеристика детей дошкольного возраста

с умственной отсталостью

Дети с нарушением интеллекта (умственно отсталые) – это дети, у которых в результате органических поражений головного мозга наблюдается нарушение нормального развития психических, особенно высших познавательных, процессов (активного восприятия, произвольной памяти словесно-логического мышления, реч ...

Разделы

- Главная

- Семейное воспитание

- История педагогических систем

- Межпредметные связи в обучении

- Программированное обучение

- Основы коррекционной педагогики

- Культура речи и профессионализм

- Материалы о педагогике