Принципы построения современных систем непрерывного образования на основе интернет-технологий

выполнение деятельностных элементов (виртуальные практикумы, тренажеры, wiki и т.д.);

в) контроль (аттестация):

промежуточное тестирование;

итоговое тестирование;

письменная работа (или открытый тест).

Сеть процессов и подпроцессов административной среды приведена ниже.

а) маркетинговые исследования:

изучение рынка труда и образовательных услуг;

разработка рекомендаций по номенклатуре, содержанию и стоимости учебных программ;

б) проектирование учебной программы:

разработка учебного плана;

разработка учебно-методического обеспечения;

разработка контрольно-измерительных материалов;

разработка программно-технических средств;

размещение готовой программы в информационной среде;

в) реализация учебной программы:

обеспечение функционирования информационно-технических средств реализации учебной программы;

контроль соблюдения условий обучения (оплата, право доступа к уровню и т.д., наличие всех необходимых документов), разрешение доступа к среде;

формирование графика обучения;

обеспечение ответов на запросы слушателей;

контроль прохождения этапов обучения (в том числе, например, модулей учебной программы, промежуточной и итоговой аттестации);

г) документооборот:

прием документов слушателя;

регистрация слушателя в БД административной среды, формирование личного дела (карточки);

отражение в документации этапов прохождения учебной программы;

формирование статистической отчетности для вышестоящих организаций;

формирование планов работ, сбор отчетности об их выполнении;

д) выдача документа об образовании:

обеспечение бланками документов об образовании;

формирование аттестационных (экзаменационных) комиссий;

контроль проведения итоговой аттестации;

заполнение бланка и выдача документа;

е) управление ресурсами:

прием оплаты за обучение;

финансирование разработки учебной программы;

оплата функционирования информационно-технических сред-ств (трафик, связь, аренда оборудования и т.д.);

обеспечение материально-технического снабжения;

кадровое обеспечение;

бухгалтерское обеспечение;

информационное обеспечение (литература, программы, компакт-диски и т.д.).

Следует отметить, что приведенный перечень процессов и подпроцессов не является исчерпывающим, в то же время он достаточен для иллюстрации рассматриваемых положений.

Модели могут представляться в виде структурных и функциональных схем, с детализацией, как правило, в нотациях IDEF0 и IDEF3, однако, могут быть использованы специфические объекты и функции, введенные дополнительно.

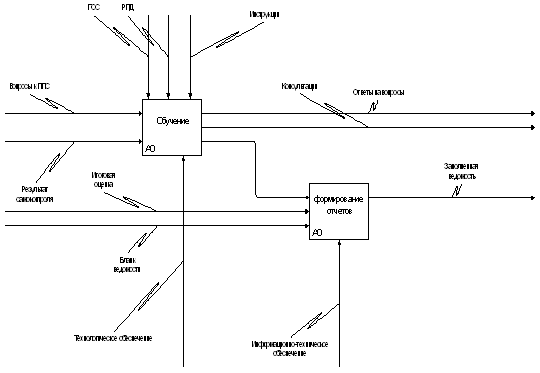

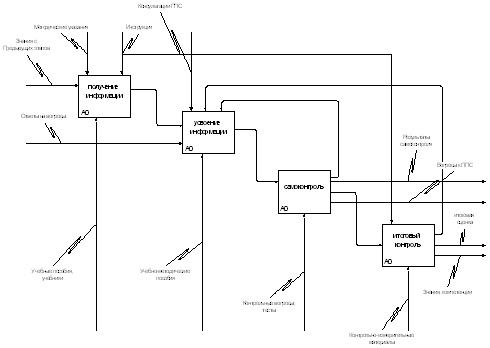

Примерами таких моделей могут служить процессы обучения с точки зрения преподавателя и с точки зрения студента (рис. 2, 3).

Рис. 2 - Процесс обучения (преподаватель)

Рис. 3 - Процесс обучения (студент)

Можно выделить несколько видов структуры обобщенной модели РОС.

Первый предельный случай – использование двух полностью независимых подсистем – обучающей и административной.

Обучающая подсистема полностью автоматизирована и не требует управляющих воздействий в процессе обучения. Такой подход возможен, например, в режиме экстерната, самообразования и т.п. Фактически, в этом случае организация процесса обучения возложена на программно-техни-ческие средства и самого пользователя, который просто следует по заранее установленной траектории обучения. Важное замечание: при таком подходе не может быть документа об образовании государственного образца, так как для этого необходимы действия обучаемого не только в среде обучения, но и в среде управления – итоговая аттестация, официальное оформление документов и т.п.

Другая информация:

Педагогические технологии - формирование нового педагогического мышления

Следующая проблема педагогической науки связана с разработкой новых педагогических технологий. Под педагогической технологией понимается естественный набор различных приемов педагогического воздействия как естественного и гармоничного поведения педагога в контексте современной культуры, на уровне е ...

Паломничество

Происхождение термина паломник западное. Оно является сокращением от слова пальмовник. Пальмовник - это тот, кто несет пальмовую ветвь. Здесь имеются в виду люди, несущие пальмовые ветви и участвующие в Крестном ходе Недели ваий, более известной в Беларуси как Вербное воскресенье. Существует, однак ...

Факторы социальной среды, влияющие на развитие музыкального мышления детей

Принято считать, что музыкальное искусство родилось в результате многолетних наблюдений человека за звуками окружающей его среды. Звуки природы, животных, человеческого голоса, резонирующих предметов, в конце концов, привели к их систематизации и осмыслению в специальной музыкальной деятельности. « ...

Разделы

- Главная

- Семейное воспитание

- История педагогических систем

- Межпредметные связи в обучении

- Программированное обучение

- Основы коррекционной педагогики

- Культура речи и профессионализм

- Материалы о педагогике