Внеклассная деятельность как одна из форм работы

Вопросу внеурочной деятельности посвятили свои исследования такие авторы, как В. О. Кутьев, В. Д. Шадриков, И. Д. Демакова и др. Так, В. О. Кутьев в своей работе "Внеурочная деятельность школьников" отмечает, что "внеурочная деятельность - это такая организация труда, познания и общения, в процессе которой учащиеся овладевают социальным опытом, преобразуют окружающую их среду, приобретают необходимые практические умения и навыки".

В психолого-педагогическом словаре под редакцией А.В.Петровского, под внеурочной деятельностью понимаются организованные и целенаправленные занятия с учащимися, проводимые школой во внеучебное время для расширения и углубления знаний, умений и навыков, развития самостоятельности, индивидуальных способностей учащихся, а также удовлетворения их интересов и обеспечения активного и разумного досуга.

В. Д. Шадриков в понятие внеурочная деятельность включает систему занятий и общения учащихся в школе после уроков. Сюда, по его мнению, входят и элементы учебной деятельности, организуемой после уроков и направленную на воспитание сознательного отношения к учению, развитие познавательных интересов и овладение культурой умственного труда.

Об объективных показателях системы внеурочной деятельности, которые определяют действия педагога по реализации конкретных задач

В. О. Кутьев в своей работе "Внеурочная деятельность школьников" пишет следующее: "Существенное значение для результативности имеют такие показатели, как периодичность участия школьников во внеурочных мероприятиях (ежедневно, еженедельно, каждую четверть, ежегодно); число и состав участников внеурочных объединений (общешкольных, классных, групповых, разновозрастных, дифференцированных, по интересам); характер взаимодействия педагогов со школьниками (при ведущей роли учителя, совместном сотрудничестве, полной детской самостоятельности); оптимальное сочетание добровольности и обязательности участия детей в занятиях после уроков; достаточно разнообразный набор организационно-педагогических форм и средств воспитательной работы с учетом возрастных особенностей, интересов и склонностей учащихся".

Во внеурочной деятельности, с точки зрения В. Д. Шадрикова, учащимся предоставляется возможность включаться в определенные общественные отношения и выделять те параметры деятельности, которые имеют для них большой личностный смысл.

В зависимости от целей и содержания внеурочной деятельности формы ее бывают различны. Например, И. П. Подласый выделяет следующие формы: кружки, семинары, конференции, факультативные занятия, экскурсии, конкурсы, встречи с интересными людьми и другие формы.

На наш взгляд, данные формы внеурочной деятельности способны удовлетворить основные потребности школьников - общение со сверстниками, самоутверждение в группе. Важно, чтобы любая форма организации внеурочной деятельности наиболее полно раскрывала ее содержание, создавала оптимальные условия для развития школьников.

Таким образом, внеурочная деятельность - широкое и неоднозначное понятие, которое включает в себя разные, неоднородные по содержанию, методике проведения, формам и способам руководства занятия.

В настоящее время многие педагоги знают и широко применяют такие понятия как внеклассная, внеурочная и внеучебная деятельность школьников. При этом мы часто заменяем одно понятие другим, не задумываясь о происхождении или значении этих понятий. Например, проведение конкурсов самодеятельности и постановку спектаклей часто называют внеучебной деятельностью школьников. Однако многие такие мероприятия решают и учебные задачи (конкурс чтецов по программным произведениям), что относит их к внеурочной деятельности школьников.

Попробуем разобраться в этом вопросе, рассмотрев различные виды деятельности школьников и их взаимосвязь.

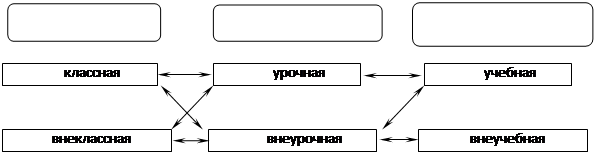

Виды деятельности школьников условно можно классифицировать по следующим признакам:

по месту проведения (классная и внеклассная деятельность);

по времени проведения (урочная и внеурочная деятельность);

по отношению к решению учебных задач (учебная и внеучебная деятельность).

Виды деятельности, сгруппированные согласно перечисленных признаков взаимосвязаны между собой в соответствии с отношениями, отраженными на схеме 1.

|

Схема 1. Взаимосвязь различных видов деятельности школьников

Рассмотрим взаимосвязь классификаций по месту и по времени проведения деятельности школьников.

Другая информация:

Целостный подход

В контексте приобщения человека к социокультурному наследию целостный подход предполагает формирование целостной личности как сложной био-психо-социокультурной системы, которая конструируется в процессе ее целенаправленного образования, с одной стороны, и стихийного саморазвития, с другой. Действит ...

Современные классификации методов обучения

Без методов невозможно достичь поставленной цели, реализовать намеченное содержание, наполнить обучение познавательной деятельностью. Метод – это сердцевина учебного процесса. Ведь именно метод определяет, каким путём учитель будет преподносить знания. Метод обучения (от греч. Methodos) –буквально ...

Характеристика бросков

Конечной целью передвижений игрока по площадке с мячом и без мяча, ловли и передач мяча являются броски в корзину. Броски в корзину – важнейший элемент игры в баскетбол. Чтобы выиграть матч, а это достигается посредством более точных бросков. Все остальные приёмы игры служат созданию условий для ов ...

Разделы

- Главная

- Семейное воспитание

- История педагогических систем

- Межпредметные связи в обучении

- Программированное обучение

- Основы коррекционной педагогики

- Культура речи и профессионализм

- Материалы о педагогике